Dieser Beitrag beleuchtet die Situation von Frauen in Deutschland, die von Genitalverstümmelung/-beschneidung (FGM) betroffen sind. Ihre Anzahl wird auf 104.000 geschätzt und hat sich in den letzten zehn Jahren verdreifacht. Weltweit sind über 230 Millionen Frauen in über 90 Ländern von dieser Menschenrechtsverletzung betroffen. Die medizinische Versorgung von FGM-Betroffenen ist in Deutschland unzureichend, da es an qualifiziertem Fachpersonal und Aufklärung mangelt. Der Artikel beschreibt die vier FGM-Typen und die gesundheitlichen Folgen, die von akuten Komplikationen bis zu chronischen Beschwerden reichen. Es werden konservative und operative Therapieoptionen wie Defibulation und Rekonstruktion erläutert. Besonders herausfordernd ist die Behandlung von Schwangeren mit FGM. Die WHO plädiert für eine Defibulation im zweiten Trimenon der Schwangerschaft. Der Artikel betont, dass FGM auch in Deutschland ein relevantes Thema ist und medizinisches Fachpersonal besser geschult werden muss.

Einleitung

In Deutschland leben aktuell schätzungsweise 104.000 Frauen mit Weiblicher Genitalverstümmelung/-beschneidung (Female Genital Mutilation/Cutting, FGM, FGM/C) – die Anzahl hat sich in den letzten zehn Jahren fast verdreifacht. Eine qualifizierte medizinische Betreuung der Betroffenen ist bisher jedoch noch nicht flächendeckend sichergestellt.

Definition

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist „Female Genital Mutilation“ die „teilweise oder vollständige Entfernung der äußeren weiblichen Genitalien oder andere Verletzungen derselben ohne medizinischen Grund“ [1]. FGM ist international als schwere Menschenrechtsverletzung anerkannt [2]. In Deutschland ist FGM nach §226a und §5 StGB als schwere Körperverletzung strafbar [2].

Gründe für die Durchführung von FGM

Weibliche Genitalverstümmelung wird aus einer Vielzahl von soziokulturellen Gründen durchgeführt [2–4]. In der Regel ist die Praxis tief traditionell verankert und mit sozialen Normen wie Heiratsfähigkeit, Familienstatus und gesellschaftlicher Anerkennung verbunden [2–4]. FGM kann als Initiationsritus gelten, der Mädchen in das Erwachsenenalter überführt, oder Schönheitsideal und Symbol von Weiblichkeit sein [2–4]. Auch herrschen mythische Vorstellungen über verbesserte Hygiene, bessere Fruchtbarkeit und den Schutz vor angeblich unmoralischem Verhalten durch FGM [2–4]. Obwohl keine der großen Weltreligionen FGM vorschreibt, existiert häufig die Vorstellung, dass FGM eine religiöse Pflicht darstellt [2–4].

Prävalenz welt-, europa- und deutschlandweit

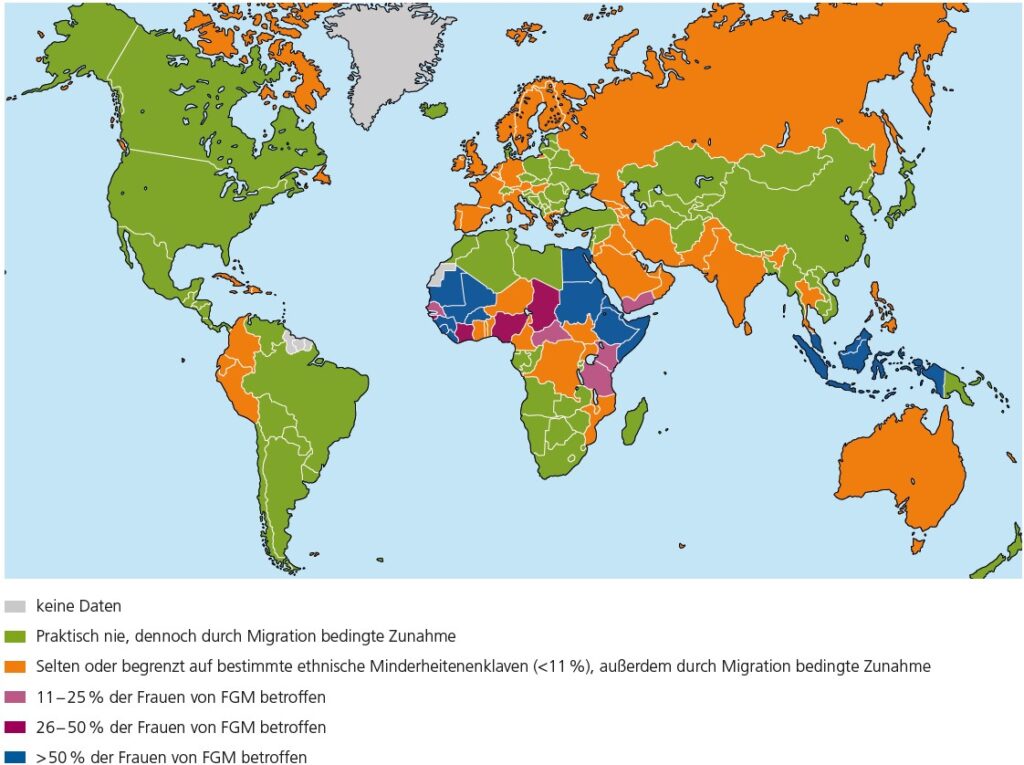

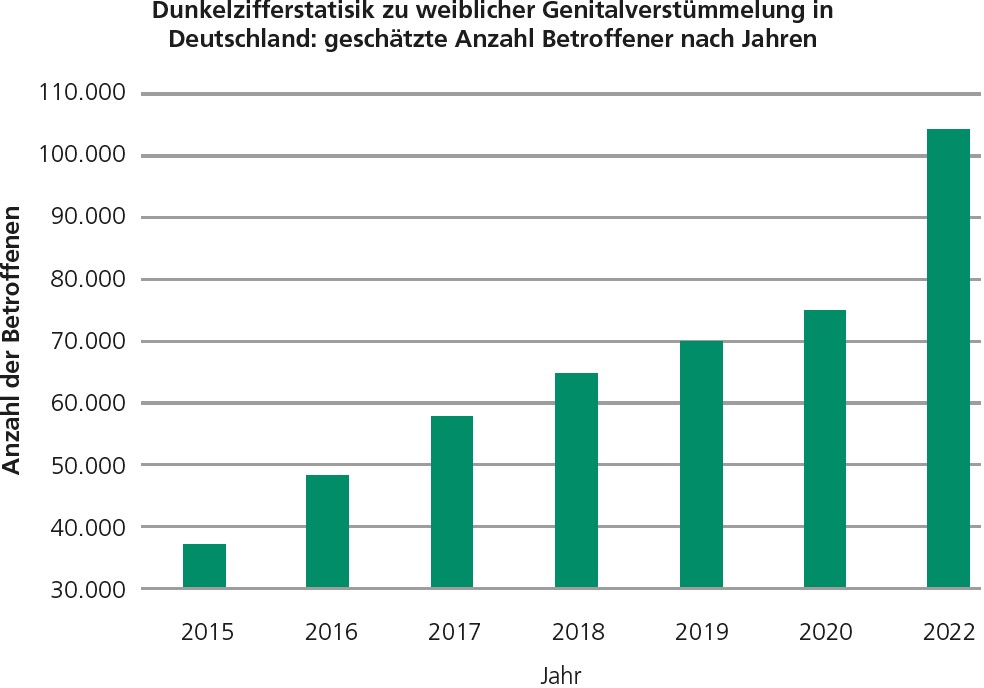

Nach aktuellen Berechnungen leben weltweit über 230 Millionen Frauen in über 90 Ländern mit FGM (▶ Abb. 1) [5, 6]. Jedes Jahr erleiden weltweit weitere vier Millionen Frauen und Mädchen eine Verstümmelung ihrer Genitalien [5]. 144 Millionen FGM-Überlebende befinden sich in Afrika, 86 Millionen in Asien und dem Nahen Osten [5]. Sehr hohe FGM-Prävalenzen finden sich z. B. in Somalia (99 % aller 15–49-jährigen Frauen von FGM betroffen), Ägypten (87 %), Eritrea (83 %), einigen Regionen Nigerias (z. B. Ekiti State: bis zu 75 %) und Indonesien (50,5 %) [5, 7, 8]. Aber auch in einigen Regionen im Irak (Nordirak, Kurdistan 38 %) sowie in Kenia (15 %) und auf den Malediven (13 %) sind viele Frauen von FGM betroffen [5, 9]. 1–2 Millionen Betroffene leben in kleineren praktizierenden Gemeinschaften auf der ganzen Welt und in Ländern, die durch Migration erreicht wurden [5]. So befinden sich derzeit schätzungsweise 600.000 FGM-Betroffene in Europa [10]. 2022 lebten Schätzungen zufolge ca. 104.000 Frauen mit FGM in Deutschland [11]. Die Anzahl Betroffener in Deutschland hat sich damit zwischen 2015 und 2022 fast verdreifacht (▶ Abb. 2) [11]. Hinzu kommt, dass schätzungsweise über 190.000 Mädchen in Europa, bzw. 17.000 Mädchen in Deutschland, als gefährdet gelten, FGM im In- oder Ausland unterzogen zu werden [10, 11].

FGM-Typen

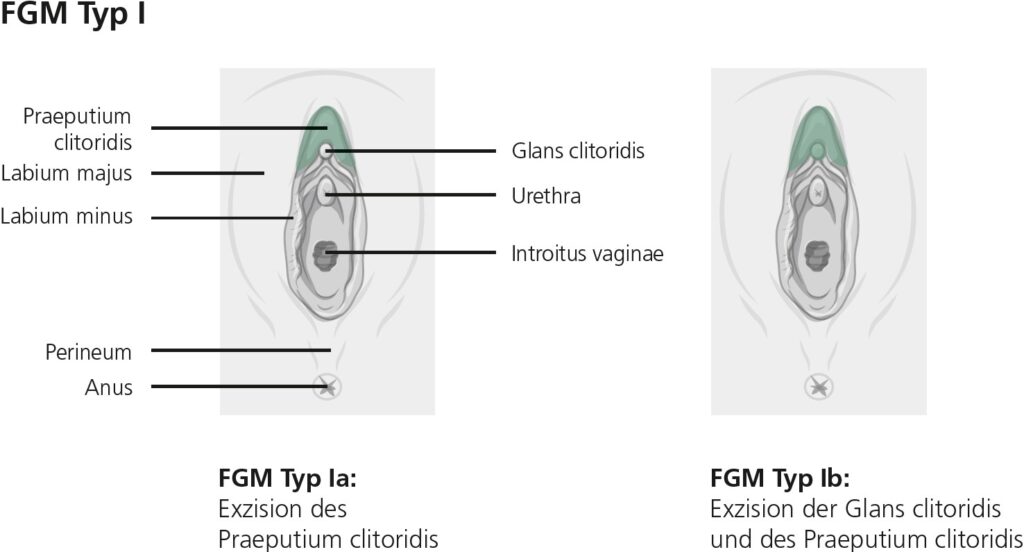

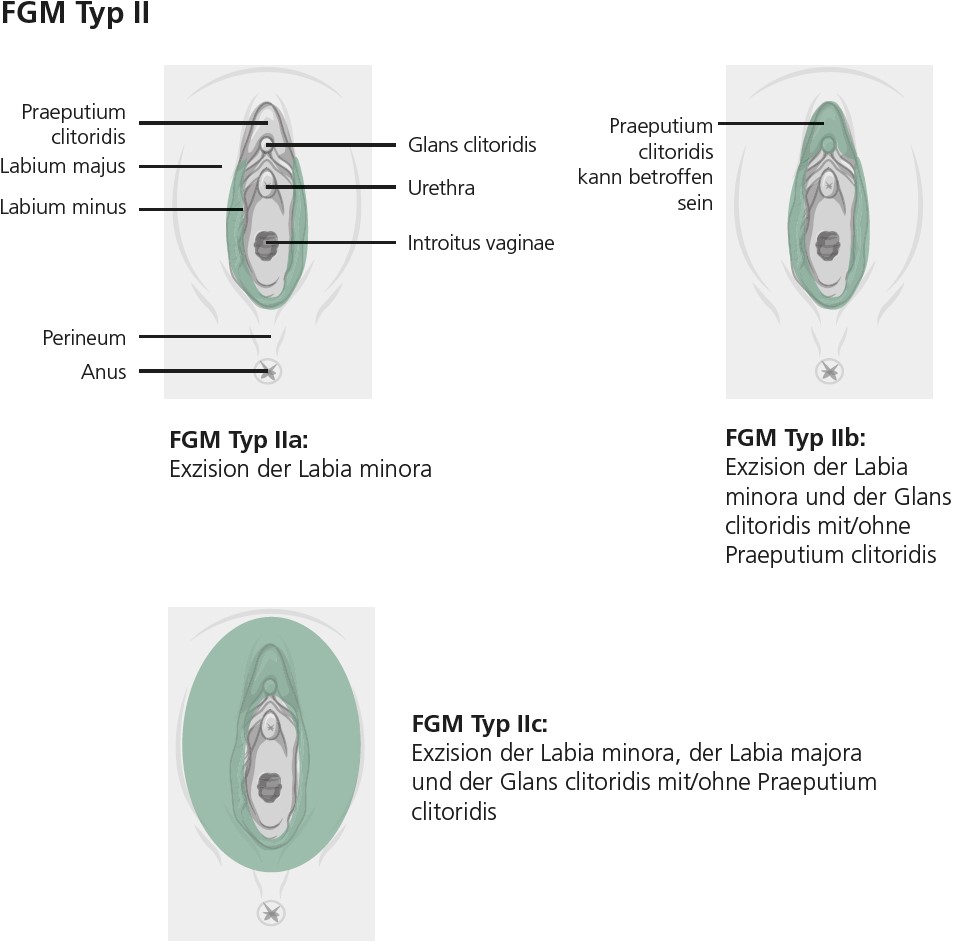

Nach der WHO-Klassifikation werden vier FGM-Typen unterschieden [1, 3, 4]. Bei FGM Typ I (▶ Abb. 3a) wird die Klitorisspitze (Glans clitoridis) und/oder die Klitorisvorhaut (Praeputium clitoridis) entfernt [1, 3, 4]. Typ II (▶ Abb. 3b) umfasst die Entfernung der inneren und/oder äußeren Labien, mit oder ohne Entfernung der Klitorisspitze und der Klitorisvorhaut [1, 3, 4].

Abb. 3a: FGM Typ I nach Klassifikation der WHO. Ganze oder teilweise Exzision der Glans clitoridis und/oder des Praeputium clitoridis [1, 3, 4].

Abb. 3b: FGM Typ II nach Klassifikation der WHO. Ganze oder teilweise Exzision der Labia minora sowie ggf. der Labia majora mit/ohne Entfernung von Glans und Praeputium clitoridis. [1, 3].

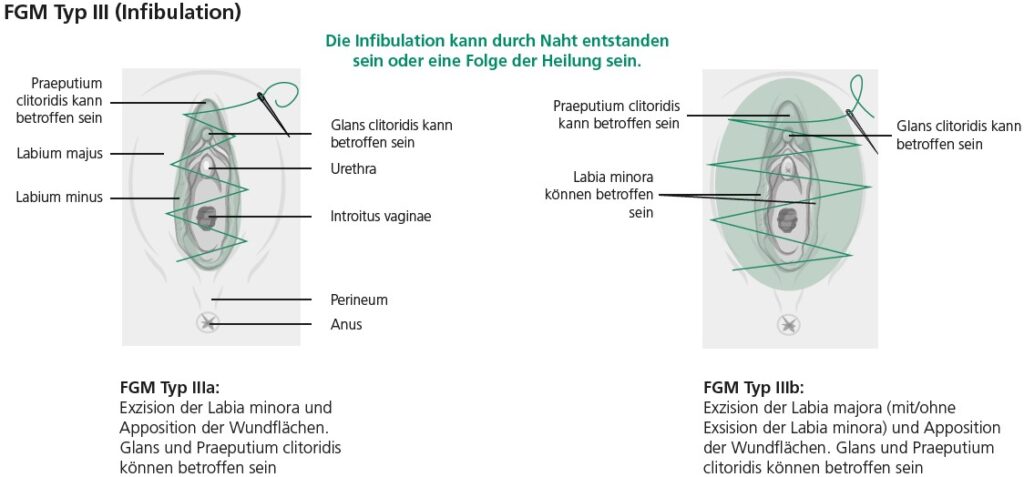

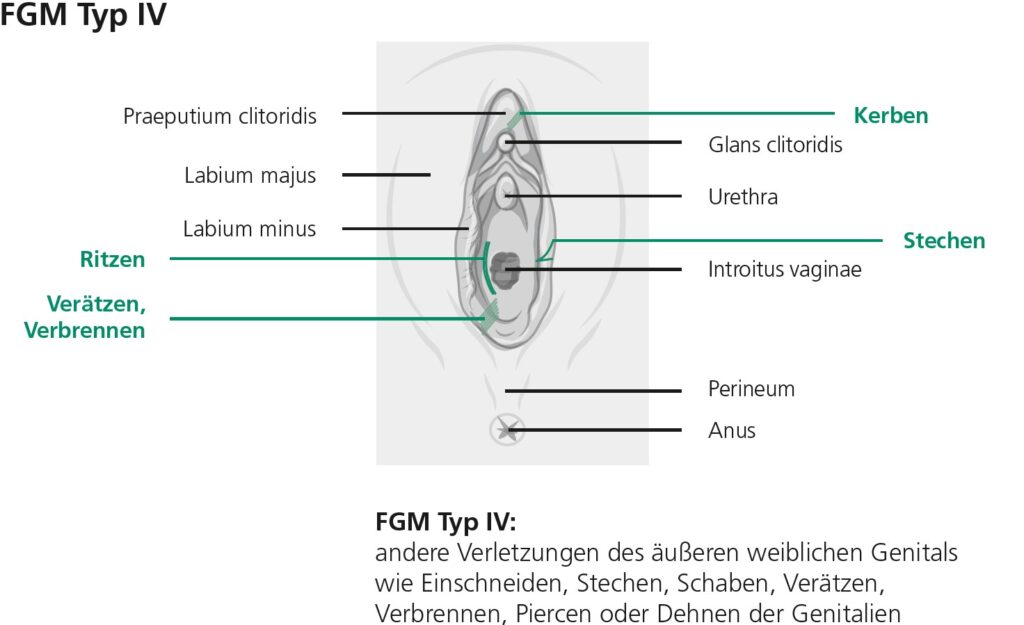

Auch bei FGM Typ III (▶ Abb. 3c) werden die inneren und/oder äußeren Labien mit oder ohne der Klitorisspitze und der Klitorisvorhaut exzidiert [1, 3, 4]. Die Wundflächen werden anschließend jedoch zusätzlich durch eine Naht oder anderweitig (z. B. durch vorübergehendes Zusammenbinden der Beine) aneinander gebracht, so dass sich eine, in der Regel die Vaginal- und Harnröhrenöffnung bedeckende, Narbenplatte bildet [1, 3, 4]. Die kaudale Öffnung in der Narbenplatte, durch die Urin und Menstruationsblut abfließen, kann bei FGM Typ III so klein sein, dass es zum Rückstau der genannten Flüssigkeiten kommen kann [1, 3, 4]. Dies kann gravierende gesundheitliche Folgen für Betroffene haben [1, 3, 4]. Unter FGM Typ IV (▶ Abb. 3d) werden weitere Formen der Verletzung der äußeren weiblichen Genitalien ohne medizinischen Grund zusammengefasst, die sich den Typen I-III nicht zuordnen lassen, wie zum Beispiel Einritzen, Verätzen, Verbrennen, Dehnen oder Durchstechen [1, 3, 4].

Abb. 3c: FGM Typ III nach Klassifikation der WHO (sog. „Infibulation“). Verengung der Vaginalöffnung durch die Bildung einer bedeckenden Narbenplatte nach Exzision der Labia minora und/oder der Labia majora mit Apposition der entstandenen Wundflächen. Glans und Praeputium clitoridis können betroffen sein. [1, 3, 4].

Abb. 3d: FGM Typ IV nach Klassifikation der WHO. Alle weiteren Verletzungen der äußeren weiblichen Genitalien aus nicht-medizinischen Gründen, die nicht als Typ I-III klassifiziert werden können. [1, 3, 4].

Weltweit werden FGM Typ I und II am häufigsten praktiziert, wobei in einigen Ländern wie im Sudan und in Somalia die meisten Frauen von FGM Typ III betroffen sind [5]. Da FGM in den meisten Fällen mit unsterilem Werkzeug, ohne Anästhesie und durch nicht medizinisches Personal erfolgt [1], können die jeweiligen Strukturen auch unvollständig reseziert worden sein, bzw. ist die Beschneidung nicht immer exakt einem Typ zuzuordnen. Obwohl das Gesundheitswesen in vielen Ländern eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung von FGM und der Unterstützung der Überlebenden spielt, deuten aktuelle Zahlen auf eine zunehmende „Medikalisierung”, also eine Durchführung von FGM durch medizinisches Personal in Gesundheitseinrichtungen in einigen Ländern (u. a. Sudan, Ägypten, Indonesien) hin [12]. Die Durchführung der Praxis durch Gesundheitspersonal birgt zusätzlich die Gefahr einer scheinbaren Legitimation der Handlungen [12].

Gesundheitliche Folgen von FGM

FGM-Betroffene leiden häufig an körperlichen und psychischen Folgen des Eingriffs [3, 4, 13]. Es wird zwischen akuten und chronischen Beschwerden und Komplikationen unterschieden. Akut kommt es durch FGM zu stärksten Schmerzen [3, 4, 13]. Lebensbedrohliche Blutungen und Infektionen, die zu Schock, Sepsis und Tod führen können, sind häufig [3, 4, 13–15]. Laut einer aktuellen Studie zur FGM-bedingten Mortalität stirbt weltweit durchschnittlich alle zwölf Minuten ein Mädchen an den Folgen von FGM – das sind 44.000 vermeidbare Todesfälle pro Jahr [16]. Durch die Verletzung umliegender Strukturen und Organe wie der Harnröhre, der Blase und des Anus kann es akut zu Harnverhalt oder Inkontinenz kommen [3, 4, 13, 14]. Wundheilungsstörungen sind häufig und können zu einem „unerwünschten” Ergebnis führen, was gemäß Berichten von Betroffenen ein Grund für Zweit- oder sogar Mehrfachbeschneidungen sein kann. Auch kann es durch Abwehrbewegungen der Betroffenen zu Verrenkungen oder Knochenbrüchen kommen [6]. Psychische Schockreaktionen sind häufig [3, 4, 14].

Häufige chronische Beschwerden sind Schmerzen im Bereich von Vulva und Vagina durch Narbenstränge, Narbenwucherungen oder Neurome, urogenitale Infektionen und Störungen der Sexualfunktion [1, 3, 4, 13]. Die Entfernung der Klitorisspitze ist in der Regel mit Hypästhesie und oft mit fehlender Orgasmusfähigkeit verbunden [17]. Jedoch sind durch Nervenschäden auch Dys- oder Hyperästhesie möglich [17]. Im Bereich der verletzten Klitoris können sich Retentions- oder Inklusionszysten bilden, die rezidivieren und sich infizieren können [3, 4, 13]. FGM-bedingte urogenitale Fisteln können zu gravierenden Beschwerden und zur Stigmatisierung Betroffener führen [3, 4, 13].

Bei FGM Typ III kann ein Rückstau von Menstruationsblut zu Dysmenorrhö und chronischen abdominellen Schmerzen sowie ein Rückstau von Urin zu Miktionsbeschwerden und Nierenfunktionseinschränkungen bis hin zur chronischen Niereninsuffizienz mit Dialysepflicht führen [1, 3, 4]. Auch Dys- oder Apareunie sind bei FGM Typ III häufig [3, 4, 13]. Frauen mit FGM haben außerdem ein höheres Risiko für ein schlechtes geburtshilfliches Outcome als Frauen ohne FGM [4, 13, 18]. So haben Frauen mit FGM Typ III ein deutlich höheres Risiko für protrahierte Geburtsverläufe, eine Entbindung per Sectionem (RR 1,3), eine postpartale Hämorrhagie (RR 1,69), höhergradige Geburtsverletzungen, eine fetale Reanimation (RR 1,66) und perinatalen Tod (RR 1,55) [4, 13, 18].

Chronische psychische Folgen von FGM sind posttraumatische Belastungsstörung, Angststörungen, Depressionen, Bindungsstörungen und Störungen des Selbstbildes [3, 4, 13, 17].

Niedriger Wissensstand bei Gesundheitspersonal und assoziierte Probleme

Untersuchungen aus Deutschland und der Schweiz legen nahe, dass Gynäkologinnen und Gynäkologen aus dem deutschsprachigen Raum einen niedrigen Wissensstand zum Thema FGM haben [19–21]. Dies ist unter anderem dadurch begründet, dass das Thema FGM in der medizinischen Aus- und Weiterbildung bisher nur selten vermittelt wird [22, 23]. Und dies, obwohl das Thema, wenngleich bisher nicht im Medizinstudium, doch zumindest im Rahmen der Facharztweiterbildung Frauenheilkunde seit 2018 verpflichtend vermittelt werden soll [24]. Die aktuelle Weiterbildungsordnung Frauenheilkunde sieht vor, dass kognitive Kompetenzen zu FGM-bedingten Symptomen und grundlegende Kenntnisse zu plastisch operativen und rekonstruktiven Eingriffen nach FGM erlangt werden müssen, um den Titel „Facharzt für Frauenheilkunde“ oder „Fachärztin für Frauenheilkunde“ zu tragen [24].

In Deutschland treffen also schätzungsweise 104.000 FGM-betroffene Frauen auf Gesundheitspersonal, das sich wenig mit FGM und den häufig assoziierten Beschwerden und Therapiemöglichkeiten auskennt [19]. Das kann dazu führen, dass FGM Typ I, Typ II oder Typ IV nicht erkannt und das Thema von der Gynäkologin oder dem Gynäkologen nicht angesprochen wird [20]. Aus Erfahrung der Autorinnen sprechen aber betroffene Frauen FGM-bedingte Beschwerden im Rahmen von Routineuntersuchungen selten von sich aus an. Gerade Patientinnen aus Ländern mit einer hohen FGM-Prävalenz können FGM-assoziierte Beschwerden sogar als normal empfinden, da im Herkunftsland viele Frauen an ihnen leiden [1]. Auch Scham oder, wenn FGM sehr früh in der Kindheit durchgeführt wurde, Unwissenheit über die veränderte Anatomie im Genitalbereich können Gründe sein, warum Beschwerden vonseiten der Patientin nicht thematisiert werden [1].

Aber auch, wenn FGM vom Gesundheitspersonal erkannt wird, werden Betroffene erfahrungsgemäß häufig nicht darauf angesprochen. Dies geschieht häufig aufgrund von Unsicherheit bezüglich einer angemessenen Kommunikation, Zeitmangel oder mangelndem Wissen über Therapieoptionen und kann für die betroffenen Frauen schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben [1].

Kommunikation mit Betroffenen

Die Kommunikation mit Patientinnen, die von FGM betroffen sind, sollte stets kultursensibel und professionell erfolgen [1]. Eine sichere, vertrauliche und einladende Umgebung ist essenziell [1]. FGM sollte behutsam angesprochen werden, dabei ist zu berücksichtigen, dass FGM nur ein Aspekt im Leben der Frau ist – häufig spielen andere physische oder psychische Belastungen ebenfalls eine Rolle [1]. Der Terminus „Genitalverstümmelung“ sollte im Patientinnengespräch vermieden werden, da betroffene Frauen ihn als verletzend oder entwürdigend empfinden können. Einführend kann der Begriff „Genitalbeschneidung“ (Female Genital Cutting, FGC) verwendet werden. Im Verlauf sollte auf das Wort zurückgegriffen werden, das die Patientin für die Beschneidung verwenden möchte. Eine urteilsfreie Haltung, ein sensibler Umgang mit Körpersprache sowie aktives Zuhören ohne Unterbrechung fördern Vertrauen [1]. Die Wahrung von Privatsphäre und Vertraulichkeit ist zwingend [1]. Ärztliche Fachpersonen sollten weder schockiert noch mitleidig reagieren, sondern eine unterstützende und respektvolle Haltung einnehmen [1].

Therapieoptionen

Da FGM in der Regel im Herkunftsland erfolgt, ist Gesundheitspersonal in Deutschland eher mit den vielfältigen chronischen FGM-bedingten Beschwerden konfrontiert. Neben den konservativen sind hier vor allem auch die operativen Therapiemöglichkeiten von großer Bedeutung. Die Mitbetreuung durch eine Kultur- und/oder Sprachmittlerin ist sehr hilfreich, aber kapazitätsbedingt nicht immer möglich.

Konservative Therapieoptionen

Dys-, Par- oder Hyperästhesie ist häufig und tritt vor allem durch die Nervenverletzung im Rahmen der Entfernung der Glans clitoridis auf. Kommt eine operative Therapie nicht in Frage, können lokalanästhetische Salben mit Wirkstoffen wie Lidocain/Prilocain angewendet werden. Schmerzen im Bereich von Vulva und Vagina durch Narbenstränge, Narbenwucherungen oder Neurome lassen sich häufig nur operativ lösen, jedoch kann eine fetthaltige Salbe für eine verbesserte Gewebeelastizität sorgen. Außerdem sind interdisziplinäre und kultursensible Versorgungsstrukturen von großer Bedeutung [3, 4, 13]. Bei psychischen Störungen durch FGM oder andere Traumatisierungen sollte die Patientin psychotherapeutisch angebunden werden. Die Anbindung an eine Sexualtherapeutin kann, insbesondere bei sexuellen Funktionsstörungen ohne offensichtliche anatomische Ursache, sehr hilfreich für betroffene Frauen sein.

Operative Therapieoptionen

Bei den operativen Therapieoptionen ist die Defibulation von der deutlich komplexeren Rekonstruktion zu unterscheiden [3, 4, 17].

Defibulation

Die Defibulation bezeichnet die Eröffnung der Narbenplatte bei FGM Typ III und wird durchgeführt, um eine komplikationslose Miktion, das ungehinderte Abfließen von Menstruationsblut und penetrativen Geschlechtsverkehr sowie eine vaginale Entbindung zu ermöglichen [3, 4]. Der Eingriff wird von der Krankenkasse bezahlt und sollte von allen klinisch tätigen Fachärztinnen und Fachärzten des Bereichs Gynäkologie und Geburtshilfe beherrscht werden. Die Durchführung einer Defibulation, die in Lokal-, Peridural-/Spinal- oder Allgemeinanästhesie erfolgen kann, ist unvermeidlich, wenn eine vaginale Geburt oder vaginale Untersuchungen erfolgen sollen [3, 4]. Beschwerden wie Dysmenorrhö, Dysurie und Dys-/Apareunie sowie das geburtshilfliche Outcome können durch eine Defibulation verbessert und ein Nierenschaden durch Rückstau von Urin ggf. verhindert werden [3, 4].

Wichtig vor der Durchführung einer Defibulation ist eine ausführliche Aufklärung, nicht nur über den Eingriff selbst, sondern auch über die zu erwartenden anatomischen und funktionellen Veränderungen, wie ein verändertes Geräusch beim Wasserlassen oder (bei FGM Typ IIIb) ein offen stehender Introitus mit erhöhtem Risiko für vaginale Trockenheit, vaginalen Juckreiz und vaginale Infektionen [3, 4, 17]. Außerdem ist es essenziell darüber aufzuklären, dass eine Re-Infibulation, also ein Wiederverschluss der Narbe, nicht durchgeführt werden kann und in Deutschland gemäß § 226 und § 5 StGB als schwere Körperverletzung strafbar ist [3, 4].

Rekonstruktion

Ziel der rekonstruktiven Chirurgie im Kontext von FGM ist es, die normale Form und Funktion von Klitoris und Vulva wieder herzustellen und Beschwerden zu bessern bzw. zu beseitigen [17]. Indikationen für eine Vulva- und/oder Klitorisrekonstruktion können nicht nur somatische sondern auch psychische Beschwerden sein [17]. Die mikrochirurgische, anatomische Rekonstruktion der Klitoris und Vulva nach O’Dey ist hierbei eine hoch spezialisierte weiterentwickelte Technik, die die Funktion der Vulva und Sensibilität der Klitoris wieder herstellen kann [4, 13, 25, 26]. Ob und wie umfangreich rekonstruiert wird, ist individuell abhängig vom jeweiligen Befund und dem Wunsch der Patientin [17].

Bei Schmerzen im Bereich von Vulva und Vagina durch Narbenstränge oder Narbenwucherungen bei intakter Klitorisspitze kann eine Adhäsiolyse ausreichend sein. Bei Hypästhesie und fehlender Orgasmusfähigkeit kann nach Amputation der Glans clitoridis eine Rekonstruktion derselben und der Klitorisvorhaut indiziert sein [17]. Steht der Introitus nach Exzision der Labia minora und/oder majora offen, kann eine Rekonstruktion des Vestibulums und/oder der Labien mittels lokalem Gewebe-Recruitment und gestielter Lappenplastiken dabei helfen, assoziierte Beschwerden zu beseitigen [4, 13, 17, 25, 26]. Gestielte Perforatorlappenplastiken wie z. B. der „aOAP-Flap“ haben sich hierbei in der rekonstruktiven Vulvachirurgie als Goldstandard etabliert [4, 13, 17]. Die operative Therapie von Retentions- oder Inklusionszysten und urogenitalen Fisteln nach FGM sowie die Klitorisrekonstruktion sind hochkomplex und werden in Deutschland nur von wenigen Expertinnen und Experten beherrscht.

Besonderheiten in der Schwangerschaft und unter der Geburt

Schwangere Frauen mit FGM Typ III sollen nicht routinemäßig per Sectionem entbunden werden [3, 4]. Auch stellt FGM allein keinen Grund für die Anlage einer Episiotomie dar [3, 4]. Für eine vaginale Geburt ist bei FGM Typ III eine Defibulation jedoch unumgänglich [3, 4]. Nationale und internationale Leitlinien schlagen das zweite Trimenon als besten Zeitpunkt für die Durchführung der Defibulation vor, da sich daraus mehrere Vorteile ergeben: neben der besseren Planbarkeit des Eingriffs ist auch die Möglichkeit der Durchführung von vaginalen Untersuchungen in der Schwangerschaft relevant [3, 4]. Außerdem wird durch die Eröffnung das Risiko für urogenitale Infektionen während der Schwangerschaft reduziert [3, 4]. Falls die Patientin eine Defibulation während der Schwangerschaft ablehnt, so kann der Eingriff alternativ während der Eröffnungsphase der Geburt durchgeführt werden [3, 4]. Bei Defibulation in der Austreibungsperiode besteht ein erhöhtes Komplikationsrisiko mit Verletzung der ggf. erhaltenen Klitorisspitze und der Urethraöffnung unter der Narbenplatte sowie unkontrollierbarer anteriorer Risse, weshalb dieser Zeitpunkt der Defibulation möglichst vermieden werden sollte [3, 4].

Klinische Empfehlungen zur Defibulation in der Schwangerschaft:

Eine Schwangere mit FGM Typ III sollte sich möglichst frühzeitig in einer spezialisierten Geburtsklinik vorstellen, um das weitere Prozedere und ggf. die Durchführung einer Defibulation (idealerweise im zweiten Trimenon) optimal zu planen [3, 4].

Fazit für die Praxis

FGM ist nicht immer auf den ersten Blick eindeutig. Vor allem FGM Typ I, Typ II oder Typ IV kann leicht übersehen werden. Im Zweifelsfall ist die Anamnese entscheidend. Auch augenscheinlich dezente anatomische Veränderungen können aufgrund von nicht sichtbaren Nervenschädigungen Auslöser für starke Beschwerden wie zum Beispiel chronische Schmerzen und Hyposensibilität sein. Bei Unsicherheiten in Bezug auf Diagnose oder Therapie ist eine Patientinnenvorstellung im FGM-Board der AG FIDE e. V. (▶ Infobox) oder die Überweisung der Patientin in eine spezialisierte Anlaufstelle zu empfehlen.

Fortbildungstipp:

Das FGM-Board der AG FIDE e. V. (AG Frauengesundheit in der Entwicklungszusammenarbeit, assoziierte AG der DGGG e. V.): Unterstützung für medizinische Fachkräfte im Umgang mit FGM-betroffenen Patientinnen [27].

Das FGM-Board der AG FIDE e. V. ist eine monatlich stattfindende virtuelle Fallkonferenz, im Rahmen derer Teilnehmende anonymisierte Patientinnenfälle vorstellen und Empfehlungen von Expertinnen und Experten zu Diagnostik, Therapie und Begutachtung erhalten können [27]. Das Board soll dem interdisziplinären kollegialen Austausch dienen und Gesundheitspersonal helfen, FGM-betroffene Frauen adäquat zu betreuen [27]. Interessierte können sich, unabhängig davon, ob sie konkrete Fälle einbringen oder sich allgemein weiterbilden möchten, per E-Mail anmelden (fgmboard@gmail.com) [27]. Die Teilnahme an den monatlichen Sitzungen ist kostenlos und wird mit einem Fortbildungspunkt der Ärztekammer honoriert. Das Angebot adressiert Wissensdefizite in der medizinischen Versorgung und soll dazu beitragen, interdisziplinäre und kultursensible Behandlungsstandards zu etablieren. Bisher haben Fachpersonen aus den Bereichen Gynäkologie, Pädiatrie, Geburtshilfe, Sozialarbeit, Psychologie, Kulturmittlung und eine Anwältin für Migrationsrecht an den Veranstaltungen teilgenommen.

Literatur

1. World Health Organisation (WHO). Care of girls & women living with Female Genital Mutilation – A clinical handbook. (https://www.who.int/reproductivehealth/publications/health-care-girls-women-living-with-FGM/en/). Zugegriffen: 31.03.2025

2. Awo G, Gueye I, O´Dey D, Zerm C. Weibliche Genitalverstümmelung im Flüchtlingskontext – Herausforderungen und Handlungsempfehlungen. Plan International Deutschland e.V. (https://www.plan.de/unsere-arbeit-in-deutschland/rechte-von-fgm/c-gefaehrdeten-maedchen-und-frauen-schuetzen.html#c49970). Zugegriffen: 09.05.2025

3. En Nosse M, Runge I, von Saldern C et al. Female Genital Mutilation in Deutschland – erkennen und behandeln. Frauenheilkunde up2date 2022; 16(4): 305–326

4. WHO guideline on the prevention of female genital mutilation and clinical management of complications. Geneva: World Health Organization; 2025

5. United Nations Children’s Fund (UNICEF). Female Genital Mutilation – A global concern. 2024 Update. (https://data.unicef.org/resources/female-genital-mutilation-a-global-concern-2024/). Zugegriffen: 09.05.2025

6. End FGM European Network, End FGM/C Network, Equality Now. Female Genital Mutilation/Cutting – A call for a global response. (https://www.endfgm.eu/content/documents/reports/FGM_Global_-_ONLINE_PDF_VERSION_-_07_1.pdf). Zugegriffen: 09.05.2025

7. The FGM/C Research Initiative. Distribution of FGM/C across Nigeria. (https://www.fgmcri.org/country/nigeria/). Zugegriffen: 09.05.2025

8. The FGM/C Research Initiative. Distribution of FGM/C across Indonesia. (https://www.fgmcri.org/country/indonesia/). Zugegriffen: 09.05.2025

9. Terre des Femmes. Situation von Frauen im Nordirak. (https://frauenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Unsere_Arbeit/Internationale_Zusammenarbeit/Laenderberichte/2019_Nordirak-2019.pdf). Zugegriffen: 09.05.2025

10. End FGM European Network, 2024. FGM in Europe. (https://www.endfgm.eu/editor/files/2024/08/Updated_Map_2024.pdf). Zugegriffen: 09.05.2025

11. Terre des Femmes. TDF-Dunkelzifferstatistik zu FGM in Deutschland. (https://frauenrechte.de/unsere-arbeit/weibliche-genitalverstuemmelung/unser-engagement/dunkelzifferstatistik-zu-fgm-in-deutschland). Zugegriffen: 09.05.2025

12. World Health Organisation (WHO). WHO guideline on the prevention of female genital mutilation and clinical management of complications. (https://www.who.int/publications/i/item/9789240107281). Zugegriffen: 09.05.2025

13. Beckmann W, Beier J, O’Dey DM. S2k-Leitlinie „Rekonstruktive und Ästhetische Operationen des weiblichen Genitales“. Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG), Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (OEGGG), Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG). (https://register.awmf.org/assets/guidelines/009–019l_S2k_Rekonstruktive-Aesthetische-Operationen-des-weiblichen-Genitales_2022–08.pdf). Zugegriffen: 09.05.2025

14. World Health Organization (WHO). WHO guidelines on the management of health complications from female genital mutilation. (https://www.who.int/publications/i/item/9789241549646). Zugegriffen: 09.05.2025

15. Reyners M. Health consequences of female genital mutilation. Rev Gynaecol Pract 2004; 4(4): 242–251

16. Ghosh A, Flowe H, Rockey J. Estimating excess mortality due to female genital mutilation. Sci Rep 2023; 13(1): 13328

17. En-Nosse M, Runge I, von Saldern C, O’Dey DM. Rekonstruktion der Klitoris und Vulva nach Female Genital Mutilation (FGM). Gynäkologie up2date 2024; 18(3): 221–240

18. Banks E, Meirik O, Farley T et al. Female genital mutilation and obstetric outcome: WHO collaborative prospective study in six African countries. Lancet 2006; 367(9252): 1835–1841

19. En-Nosse M, Henning HC, Sendelbach N et al. Versorgungssituation von Frauen mit Female Genital Mutilation/Cutting in Deutschland. Frauenarzt 2023; 2023(2): 80–83

20. Abdulcadir J, Dugerdil A, Boulvain M et al. Missed opportunities for diagnosis of female genital mutilation. Int J Gynaecol Obstet 2014; 125(3): 256–260

21. von Saldern C. Peripartales Outcome bei Asylsuchenden (Thesis Type: Doctoral Thesis). Technische Universität München 2024

22. Bundesministerium der Justiz. Approbationsordnung für Ärzte. (https://www.gesetze-im-internet.de/_appro_2002/BJNR240500002.html). Zugegriffen: 09.05.2025

23. Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen. Gegenstandskataloge. (https://www.impp.de/pruefungen/allgemein/gegenstandskataloge.html?file=fi-10). Zugegriffen: 09.05.2025

24. Bundesärztekammer. (Muster-)Weiterbildungsordnung 2018 in der Fassung vom 29.06.2023. (https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/BAEK/Themen/Aus-Fort-Weiterbildung/Weiterbildung/20230629_MWBO-2018.pdf). Zugegriffen: 09.05.2025

25. O’Dey DM, Khosh MK, Boersch N. Anatomical Reconstruction following Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C). Plast Reconstr Surg 2024; 153(2): 426–438

26. O’Dey DM. Vulvar Reconstruction Following Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) and other acquired Deformities. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG 2019

27. AG Frauengesundheit in der Entwicklungszusammenarbeit (FIDE) e.V. FGM-Board (Female Genital Mutilation). (https://ag-fide.org/fgm-board-female-genital-mutilation/). Zugegriffen: 09.05.2025

Interessenskonflikte

Die Autorinnen erklären, dass keine Interessenkonflikte im Sinne der Empfehlungen des International Committee of Medical Journal Editors bestanden.

Dr. med. Charlotte von Saldern

Assistenzärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am Martin Luther Krankenhaus in Berlin. Leitung der Sprechstunde für Frauen mit FGM. Koordination des FGM-Boards der AG FIDE.

info@fgm-sprechstunde.de

Dr. med. Maryam En-Nosse

Oberärztin für Gynäkologie & Geburtshilfe am UKGM Gießen,

Leitung der FGM-Sprechstunde, Schwerpunkt Gynäkologische Onkologie,

1. Vorsitzende der AG FIDE e. V.,

Leitung FGM-Board

maryam-en-nosse@uniklinikum-giessen.de