Das Ultraschall-Screening IIb (19.-22. SSW) ist eine zentrale Säule der Schwangerenvorsorge in Deutschland und agiert als entscheidende Schleusenfunktion im gesetzlichen Versorgungssystem. Es ist keine vollumfängliche, sondern eine selektive, strukturierte Untersuchung der fetalen Morphologie, die im Mutterpass dokumentiert wird. Durch die systematische Prüfung definierter Ebenen kann die Mehrzahl der häufigsten relevanten Fehlbildungen als Verdachtsdiagnose erfasst werden. Das Verfahren hat jedoch klare Grenzen: Bestimmte Anomalien wie Herzfehler ohne auffälligen Vierkammerblick, spät auftretende Hirnfehlbildungen oder anorektale Malformationen können unentdeckt bleiben. Die diagnostische Genauigkeit hängt zudem stark von Faktoren wie der kindlichen Lage, dem mütterlichen BMI und insbesondere der Erfahrung des Untersuchers ab. Eine umfassende Aufklärung der Schwangeren über die diagnostische Reichweite und die Limitationen ist daher essenziell.

Einleitung

Die Frage nach der diagnostischen Leistungsfähigkeit des 2013 eingeführten Ultraschall-Screenings IIb um die 20. Woche der Schwangerschaft (siehe Anlage Ia der gegenwärtig gültigen Mutterschaftsrichtlinie (MSR)) in der Entdeckung fetaler Fehlbildungen ist eine Kernfrage der Versorgungsqualität bei der ärztlichen Betreuung von Schwangeren im deutschen Gesundheitssystem.

In Deutschland ist es regulatorisch nicht vorgesehen, dass jede Schwangere im Rahmen der sonografischen Qualitätssicherung einmalig verpflichtend einem Ultraschallspezialisten vorgestellt wird. Daher kommt dem 10-20-30-Wochen-Ultraschallscreening der Versorgungsstufe 1, durchgeführt von der primärversorgenden Praxis, seit 2013 eine Schlüsselrolle bei der Feststellung fetaler Fehlbildungen zu.

Das IIb-Screening bestimmt somit die Gesamt-Sensitivität der Methode „Ultraschall“ in der Schwangerenvorsorge. Die Aufgabe der in zweiter Reihe hinzugezogenen Ultraschallspezialisten der Versorgungsstufe zwei und drei (DEGUM II/III) ist es dann, die Spezifität des Ultraschalls als fetalstrukturelles Diagnoseverfahren über die Minimierung der falsch-positiven Ultraschallbefunde zu optimieren.

Somit steht und fällt die Leistungsfähigkeit des gesamten gesetzlichen (GKV) sonografischen Versorgungssystems mit dem in Anlage Ib der MSR definierten Umfang der systematischen Ultraschalluntersuchung (Ultraschall-Screening-IIb) zwischen der 19. und 22. Schwangerschaftswoche (SSW). Sie wird häufig als „Organultraschall“, „Organscreening“ oder „detailliertes Ultraschallscreening“ bezeichnet und durch die strukturierte Abfragevorgabe im Mutterpass (MP) systematisiert. Es handelt sich beim IIb-Screening nicht um eine vollumfängliche, systematische Untersuchung, sondern um eine selektive Strukturanalyse des Fetus. Welche Fehlbildungen dem IIb-Screening zugänglich sind und welche nicht, soll im Weiteren betrachtet werden.

Vorgeschichte – Historische Entwicklung bis 2000

Der Beginn einer bundeseinheitlichen und standardisierten Schwangerenbetreuung war im Jahr 1968. In diesem Jahr wurden, zeitgleich mit der Einführung der Kostenübernahme für Klinikgeburten durch die Krankenkassen, die MSR erstmals vom Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen (Vorgängergremium des heutigen Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA)) im Bundesanzeiger veröffentlicht und der Mutterpass (MP) verbindlich als Teil der MSR eingeführt [1]. Der MP wurde so offiziell normiert, seine Ausgabe war nun Teil der Kassenleistung und er wurde inhaltlich über die gesetzlichen MSR geregelt.

Während die Ultraschalltechnologie in den 1950er und 1960er Jahren noch in ihren frühen Kinderschuhen steckte, kam es in den beiden anschließenden Dekaden (1970–1990) zu einer rasanten Weiterentwicklung. Die in schneller Abfolge erfolgte Einführung der elektronischen Echtzeit-Abtastung (Real-Time-Sonografie), der gepulsten und der Farb-Dopplersonografie, Anfang der 1990er Jahre des Power-Dopplers sowie der 3D/4D-Technologie führte zu einer explosionsartigen Erweiterung der technologischen Möglichkeiten dieses bildgebenden Verfahrens. Praktisch zeitgleich wurden diese neuen Technologien im Hinblick auf eine rational begründete (wissenschaftliche, evidenzbasierte) klinische Anwendung evaluiert und anschließend zügig in die Regelversorgung übernommen.

Dabei spielte die geburtshilfliche Diagnostik durch die günstigen physikalisch-technischen Rahmenbedingungen (hohe akustische Impedanz zwischen Fetus und Fruchtwasser) eine Vorreiterrolle und der Ultraschall fand über stetige Aktualisierungen der MSR in (bis 1990 West-)Deutschland schnell Eingang in die standardisierte Schwangerenvorsorge: Bereits in der ersten Aktualisierung der MSR 1971 wurde der Einsatz einer zunächst einmaligen Ultraschalluntersuchung zur Erkennung möglicher Risikoschwangerschaften empfohlen.

In den 1970er Jahren spielte die gezielte sonografische Fehlbildungsdiagnostik – von ihrer Anwendung in Expertenzentren abgesehen – aufgrund der fehlenden Standardisierung der Verfahren (compound scan vs. real-time-scan) und damaliger technologischer Restriktionen (u. a. Bildauflösung) noch ein Nischendasein. Das Fehlbildungsscreening war in dieser Zeit eine Domäne der Labordiagnostik (AFP-Serumscreening auf Spina bifida und Anenzephalie). Mit der Publikation der Malmö-Studie 1979 [2] und der Erkenntnis, dass die sonografische Bestimmung des Geburtstermins [3–6] den Anteil der Übertragungen nachhaltig senkt, lagen um 1980 international bereits drei qualitätsgesicherte Indikationsgruppen für die Anwendung des Ultraschalls und damit ein erster Indikationskatalog vor:

- Diagnose/Ausschluss von Mehrlingen

- Diagnose/Ausschluss von gestörten Schwangerschaften (missed abortion/extrauterine Schwangerschaft)

- richtige Datierung und damit auch Abgrenzung des normalen fetalen Wachstums von einer Retardierung

Dementsprechend wurde in (West-)Deutschland mit der dritten Aktualisierung der MSR 1980 das Ultraschallscreening aller Schwangeren als zweizeitiges Untersuchungskonzept (Erstes Screening 16.–20. SSW, Zweites Screening 32.–36. SSW) in die Schwangerenbetreuung eingeführt.

Ein wichtiger Meilenstein der weiteren Entwicklung zwischen 1980 und 1995 war die Einführung des Ultraschall-Dreistufenkonzepts (vertikale Gliederung der Fachkompetenz) durch Hansmann 1981 [7], welche von Hackelöer als Sektionsleiter für die Gynäkologie und Geburtshilfe der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM) bereits 1982 umgesetzt wurde [8].

In dieser Zeit vollzog sich eine Verschiebung der Ziele des Schwangerenultraschalls in Richtung fetaler Fehlbildungsdiagnostik. Auslöser waren der Fortschritt der Ultraschalltechnologie, ihre breite Anwendung und die dadurch deutlich gesteigerte (noch unstrukturierte) ärztliche Qualifikation.

Mit der fünften Aktualisierung der MSR (1995) wurde das bisherige Schema mit zwei Ultraschalluntersuchungen auf ein dreifaches Ultraschallscreening erweitert: in der 9.–12., 19.–22. und 29.–30. SSW (sog. 10-20-30-SSW-Screening). Beim 20- und 30-SSW-Screening wurden nun erstmals „kontrollbedüftige Befunde hinsichtlich Körperumriss und fetaler Strukturen“ und damit erste Ansätze einer fetalen Anatomie bei der Ultraschall-Basisversorgung abgefragt.

Einzug des Qualitätssicherungsgedankens in den 2000er Jahren

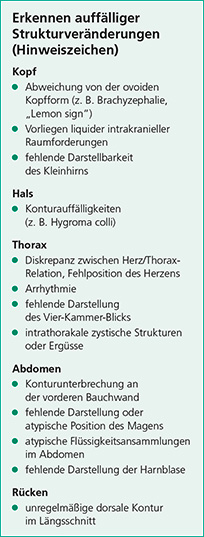

Leitsymptomen in den Bereichen Kopf, Hals und Rücken, Thorax sowie Rumpf. Durch die klar strukturierte Vorgehensweise wird die diagnostische Genauigkeit erhöht.

Nach der MRS-Novelle 1995 entsprachen die Qualitätsanforderungen des primärversorgenden, GKV-getragenen Ultraschallscreenings weitgehend dem – ebenfalls noch rudimentär definierten – Anforderungskatalog der Stufe 1 im DEGUM-3-Stufenkonzept.

Dadurch bestand in Deutschland bis in die frühen 2000er Jahre ein inhaltlicher Einklang zwischen dem Qualitätssicherungskonzept der wissenschaftlichen Fachgesellschaft (DEGUM) und dem gesetzlichen Versorgungssystem (BMG, G-BA, KBV, Länder-KVen, DKG, GKV, PKV).

In jenen Jahren verbesserten sich die Technik (bessere Bildqualität, verfeinerte Dopplerbildgebung, Digitalisierung) und das Fachwissen. Der Diagnosefokus verlagerte sich deshalb von der Schwangerschaftsmitte hin zum späten ersten Trimenon.

Ein wichtiger Meilenstein war hier um das Jahr 2000 die Etablierung einer strukturierten Ersttrimesterdiagnostik mit Integration der Nackentransparenz-(NT-)Messung (11+0–13+6 SSW) nach Nicolaides in international bestehende Screeningkonzepte. Ab 2002 publizierte die DEGUM diesen Entwicklungen entsprechend neue Standards einer Qualitätsanforderung an die Ultraschalluntersuchung der Stufe 2 (2002, 2004) [9, 10]. 2006 folgten neue Qualitätsanforderungen an die Ultraschalluntersuchung der Stufe 1 [11].

Dort wurde die Vorgehensweise klar strukturiert: Neben allgemeinen Parametern (Vitalität, Ausschluss bzw. Nachweis von Mehrlingen, Plazentalokalisation und -beschaffenheit, Fruchtwassermenge) umfasste sie die Biometrie der Kopf-, Rumpf- und Extremitätenmaße. Zusätzlich wurde eine definierte Liste sonografischer Leitsymptome für fetale Fehlbildungen („konkrete Hinweiszeichen auf fetale Erkrankungen, Entwicklungsstörungen und Fehlbildungen“) systematisch abgefragt und damit die Qualität der Versorgungsstufe 1 auf ein neues Niveau gehoben. (▶ Abb. 1). Damit hatte die DEGUM 2006 in der Gynäkologie den ständig notwendigen Anpassungsprozess ihres Dreistufenkonzepts an das moderne Wissen und die internationalen Standards jener Jahre vorerst abgeschlossen.

Damit waren das Qualitätsniveau der gesetzlichen Sonografie und die Basis-Ultraschalluntersuchung der Fachgesellschaft inhaltlich nicht mehr im Einklang. Für den Gesetzgeber (zuständig: G-BA mit IQWiG) ergab sich Anpassungsbedarf: Die Untersuchenden der Stufe 1 sollten künftig strukturiert ausgebildet und qualifiziert werden – nach klarem, evidenzbasiertem Vorgehen.

2010–2013: Reform und Einführung des IIa- und IIb-Screenings

Formal umgesetzt wurde die Reform über die G-BA-Beschlüsse vom 16.9.2010 (Strukturelle Anpassung des Ultraschallscreenings in der Schwangerenvorsorge) und vom 21.3.2013 (Ultraschallscreening in der Schwangerschaft (Merkblatt)), welche 2013 gemeinsam in Kraft traten [12, 13]. Dort wurde in der gesetzlichen Schwangerenvorsorge gemäß MSR bei der Standard-Ultraschalluntersuchung in der 19.–22. SSW (SSW 18+0 – 21+6 ) die informierte Wahl der Schwangeren zwischen Sonografie mit Biometrie ohne systematische Untersuchung der fetalen Morphologie (Screening IIa) und Sonografie mit Biometrie mit systematischer Untersuchung der fetalen Morphologie (Screening IIb) eingeführt.

Inhaltlich deckt sich der Umfang (Katalog) der systematischen Untersuchung der fetalen Morphologie IIb gemäß MSR praktisch vollumfänglich mit den Inhalten der 2006 von der DEGUM publizierten Qualitätsanforderungen an die DEGUM-Stufe I [14] (▶Abb. 2). Damit war der Einklang der Ultraschall-Primärversorgung nach MSR mit dem DEGUM-Dreistufen-Versorgungskonzept (hier Stufe I) wiederhergestellt und die erneute Harmonisierung der Regelversorgung mit dem wissenschaftlichen Kenntnisstand vollzogen.

Die ärztliche Qualifikation zur Durchführung des IIb-Screenings wird seither durch das Absolvieren einer Online-Ultraschallprüfung gesichert (siehe Anlage IV der KBV-Ultraschallvereinbarung) [15]. Sie ist Voraussetzung zur Erteilung der Genehmigung zur Durchführung der Untersuchung durch die jeweils zuständige KV [16].

Reichweite und Limitationen des Ultraschall-IIb-Screenings

Grundsätzlich ist jede Ultraschalluntersuchung störanfällig: Obwohl die geburtshilfliche Ultraschalldiagnostik formal (u. a. durch moderne, leistungsfähige Gerätetechnologie, Empfehlungen und Leitlinien der Fachgesellschaften) ein hoch standardisiertes medizinisches Untersuchungsverfahren ist, handelt es sich in der praktischen Anwendung dennoch um ein komplexes biologisch-technisches Untersuchungsverfahren mit einer methodischen Unschärfe bereits auf der Ebene der primären Datenerhebung in der konkreten Einzel-Ultraschalluntersuchung vor Ort.

Die Gründe sind vielfältig (▶Abb. 3) und betreffen biologische, kognitive, psychologische und situative Faktoren. Dazu zählen u. a. die begrenzte Präzision der Messebenen (ca. 5 % Intra- und 10 % Inter-Observer-Variabilität [17]), Fruchtwasser, fetale Lage und Bewegung, maternale Faktoren wie BMI [18] sowie Unterschiede in Fachwissen, Erfahrung und Konzentration der Untersuchenden [19, 20] – mit teils 20–25 Prozentpunkten unterschiedlicher Sensitivität bei der Entdeckung fetaler Fehlbildungen.

Im konkreten Einzelfall greifen verschiedenste Faktoren in unterschiedlicher Weise ineinander. In einer Gewichtung dieser einflussnehmenden Faktoren scheint die Kenntnis und Erfahrung der untersuchenden Person die anteilig größte Rolle zu spielen. Damit unterliegt der pränatale Ultraschall hinsichtlich Validität, Reliabilität und Objektivität:

Validität: nicht immer gewährleistet, da unklar sein kann, ob die gewählte Messebene den realen Zielwert abbildet (z. B. Abdomenumfang bei ungünstiger fetaler Lage).

Reliabilität: nicht immer gewährleistet, da wiederholte Messungen unter ähnlichen Bedingungen nicht zwingend zu identischen Ergebnissen führen.

Objektivität: eingeschränkt, weil das Messergebnis in relevantem Ausmaß von der durchführenden Person abhängen kann.

Einfluss der Systematik beim Screening IIb

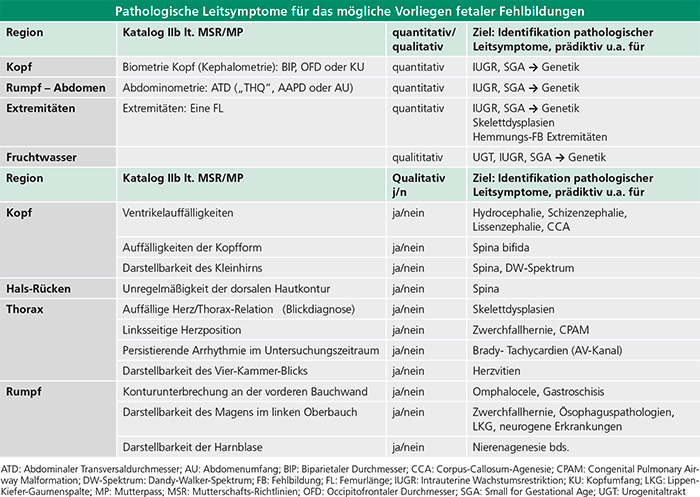

Der Leistungskatalog des US-Screenings IIb hat über die fetale Biometrie, die Beurteilung des Fruchtwassers und die sogenannte „systematische Untersuchung der fetalen Morphologie“ die genaue Identifikation von pathologischen Leitsymptomen für das mögliche Vorliegen fetaler Fehlbildungen (FB) zum Ziel (▶Tab. 1). Diese adressieren im Wesentlichen die FB-Komplexe: Genetische Aberrationen, Extremitäten- und allgemeine Skelettdysplasien, Hydrozephalie, Schizenzephalie, Corpus-Callosum-Agenesie, Spina bifida, Dandy-Walker-Spektrum, Zwerchfellhernie, Lungenfehlbildungen (CPAM), Herzvitien (im Vierkammerblick), Omphalocele, Gastroschisis, Nierenagenesie.

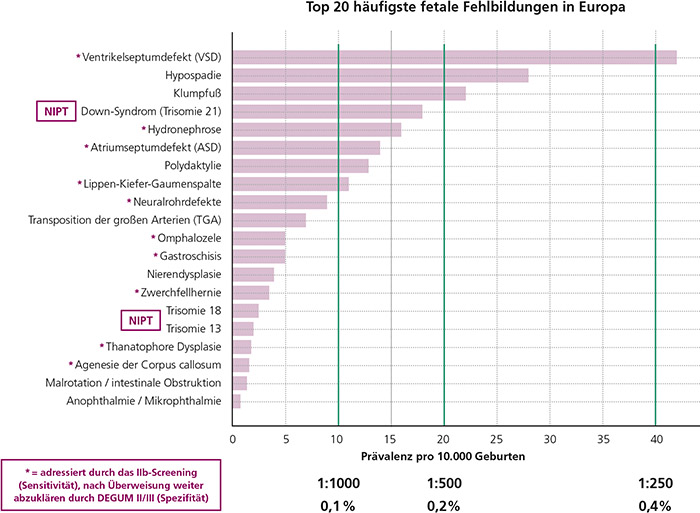

Gleicht man nun dieses Spektrum mit der in ▶ Abbildung 4 gezeigten Aufstellung der 20 häufigsten in der Schwangerschaft und bei Geburt auftretenden Fehlbildungen ab (EUROCAT, Fehlbildungsmonitoring Sachsen-Anhalt) und fügt zusätzlich noch den Effekt des seit dem Jahr 2022 gültigen GKV-NIPT-Screenings hinzu, so zeigt sich eine breite Übereinstimmung für beide Spektren: Lediglich die klinisch nachrangigen Bereiche Hypspadie, Klumpfuss, Darm-Malrotation und Anophthalmie/Mikrophthalmie werden nicht durch das IIb-Screening erfasst.

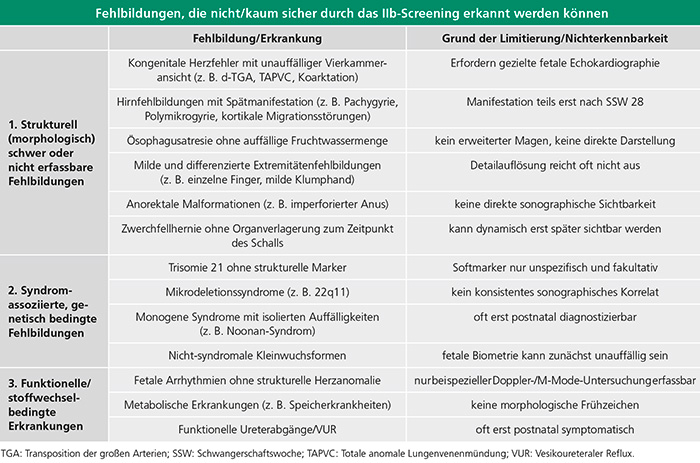

Auf der anderen Seite stehen Fehlbildungen, die nicht oder kaum sicher durch das Screening IIb erkannt werden können (▶Tab. 2). Eine Aufzählung steht nachfolgend.

- kongenitale Herzfehler mit unauffälliger Vierkammeransicht

- Hirnfehlbildungen mit Spätmanifestation

- Ösophagusatresie ohne FW-Auffälligkeiten

- milde und differenzierte Extremitätenfehlbildungen

- anorektale Malformationen

- Zwerchfellhernien ohne Organverlagerung zum Zeitpunkt des Schalls

- anatomisch oligo- oder asymptomatische genetisch bedingte Fehlbildungen

- metabolische Erkrankungen (z. B. Speicherkrankheiten)

- Erst spät pränatal oder postpartal symptomatisch werdende (funktionelle) Stenosen oder Reflux (VUR) der ableitenden Harnwege

Fazit für die Praxis

Das Ultraschall-Screening IIb (organorientierter Fehlbildungsultraschall gemäß MRL in der 19.–22. SSW) hat ein breites, aber keinesfalls lückenloses diagnostisches Spektrum. Seine Stärke liegt darin begründet, dass durch die strukturiert vorgegebene Auswahl der zu untersuchenden Standardebenen die Mehrzahl der 20 häufigsten Fehlbildungen erfasst werden kann. Diese Fehlbildungen, die natürlicherweise jenseits der zwölften SSW vorkommen, werden über den Nachweis bzw. die Feststellung pathognomonischer sonografischer Leitsymptome in den definierten Ebenen als Verdachtsdiagnosen erkannt. Dies ermöglicht es, unter günstigen sonstigen Voraussetzungen ein breites Spektrum an klinisch relevanten Fehlbildungen zu erfassen.

Jedoch gibt es ein Spektrum fetaler Fehlbildungen, die entweder gar nicht oder nur schwerlich durch das Screening IIb erkannt werden können – selbst bei fachlich korrekter Durchführung und guter biophysikalischer Untersuchbarkeit des Fetus. Hierüber ist die ratsuchende Schwangere – gemäß den Grundsätzen der Patientinnenmündigkeit und des ‚informed consent‘ – vor Durchführung der Untersuchung aufzuklären.

Wenn die Qualität der Bildauflösung bei der Untersuchung – verstanden als primäre, von Ärztin oder Arzt zu interpretierende Informationsquelle – erkennen lässt, dass die Methode an ihre Grenzen stößt, empfiehlt sich die Einholung einer ergänzenden Expertise durch die Anforderung einer Zweituntersuchung in einer ambulanten sonografischen Spezialeinrichtung.

A. Scharf-Jahns, H. Maul, T. von Ostrowski, J. Kyvernitakis

Korrespondenzadresse:

Prof. Dr. med. Alexander Scharf-Jahns

Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe

MVZ PraenatGyn GmbH

Am Brand 22, 55116 Mainz

alexanderscharf.da@googlemail.com

Literatur:

1. Schling S, Hillemann P, Groß MM. Zur Historie des Mutterpasses und seines Aktualisierungsbedarfs. Z Geburtsh Neonatol 2009; 213: 42–48

2. Persson PH, Grennert L. Towards a normalization of the outcome of twin pregnancy. Acta Genet Med Gemellol (Roma) 1979; 28(4): 341–346

3. Campbell S, Newman GB. Growth of the fetal biparietal diameter during normal pregnancy. J Obstet Gynaecol Br Commonw 1971; 78: 513–519

4. Robinson HP, Fleming JEE. A critical evaluation of sonar ‘crown-rump length’ measurements. Br J Obstet Gynaecol 1975; 82: 702–710

5. Hadlock FP, Deter RL, Harrist RB, Park SK. Estimating fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth parameters. Radiology 1982; 143(2): 297–302

6. Campbell S, Warsof SL, Little D, Cooper DJ. Routine ultrasound screening for the prediction of gestational age. Obstet Gynecol 1985; 65(5): 613–620

7. Hansmann M. Nachweis und Ausschluß fetaler Entwicklungsstörungen mittels Ultraschallscreening und gezielter Untersuchung – ein Mehrstufenkonzept. Ultraschall Med 1981; 2(4): 206–220

8. Hansmann M, Hackelöer BJ. Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft. Frauenarzt 1994; 35: 505–506

9. Merz E, Eichhorn KH, Hansmann M, Meinel K. Qualitätsanforderungen an die weiterführende differenzialdiagnostische Ultraschalluntersuchung in der pränatalen Diagnostik (= DEGUM-Stufe II) im Zeitraum 18 bis 22 Schwangerschaftswochen. Ultraschall Med 2002; 23(1): 11–12

10. Merz E, Meinel K, Bald R et al. DEGUM-Stufe-III-Empfehlung zur ‚weiterführenden‘ sonographischen Untersuchung (= DEGUM-Stufe II) im Zeitraum 11–14 Schwangerschaftswochen. Ultraschall Med 2004; 25(4): 299–301

11. Eichhorn KH, Schramm T, Bald R et al. Qualitätsanforderungen an die DEGUM-Stufe I bei der geburtshilflichen Ultraschalldiagnostik im Zeitraum 19 bis 22 Schwangerschaftswochen. Ultraschall Med 2006; 27(2): 185–187

12. Mutterschafts-Richtlinien: Strukturelle Anpassung des Ultraschallscreenings in der Schwangerenvorsorge. (https://www.g-ba.de/beschluesse/1202/). Zugegriffen: 25.09.2025

13. Mutterschafts-Richtlinien: Ultraschallscreening in der Schwangerschaft (Merkblatt). (https://www.g-ba.de/beschluesse/1680/). Zugegriffen: 25.09.2025

14. Kozlowski P. Ultraschall in der Schwangerschaft: Mutterschafts-Richtlinien sind Minimum an guter Vorsorge. Geburtsh Frauenheilk 2016; 76(7): 755–759

15. KBV-Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik (Ultraschall-Vereinbarung). (https://www.kbv.de/media/sp/Ultraschallvereinbarung.pdf). Zugegriffen: 25.09.2025

16. Ultraschalldiagnostik – Themenübersicht. (https://www.kbv.de/html/themen_7262.php). Zugegriffen: 09.06.2025

17. Sarris I, Ioannou C, Chamberlain P et al. Intra- and interobserver variability in fetal ultrasound measurements. Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 39(3): 266–273

18. Dashe JS, McIntire DD, Twickler DM. Effect of maternal obesity on the ultrasound detection of anomalous fetuses. Obstet Gynecol 2009; 113(5): 1001–1007

19. Tegnander E, Eik-Nes SH. The examiner’s ultrasound experience has a significant impact on the detection rate of congenital heart defects at the second-trimester fetal examination. Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 28(1): 8–14

20. Taipale P, Ammälä M, Salonen R, Hiilesmaa V. Learning curve in ultrasonographic screening for selected fetal structural anomalies in early pregnancy. Obstet Gynecol 2003; 101(2): 273–278

Interessenkonflikte: Der Autor erklärt, dass keine Interessenkonflikte im Sinne der Empfehlungen des International Committee of Medical Journal Editors bestanden.

Weiterlesen: