Das Zervixkarzinom stellt in Deutschland trotz moderner Therapieoptionen eine erhebliche Krankheitslast dar, die maßgeblich durch präventive Defizite bedingt ist. Insbesondere die unzureichende HPV-Impfquote von unter 50 % bei Mädchen verhindert, dass Deutschland die globalen Eliminationsziele der WHO erreicht. Während Länder wie Australien durch strukturierte Schulimpfprogramme die Krankheitslast drastisch senken, fehlt hierzulande ein vergleichbarer Ansatz. Das Screeningprogramm könnte durch Self-Sampling und Biomarker optimiert werden. In der Therapie fortgeschrittener Karzinome verbessern neue immunonkologische Ansätze wie Pembrolizumab die Prognose signifikant. Der Schlüssel zur Elimination liegt in der politischen Umsetzung effektiver Präventionsstrategien.

Einleitung

Das Zervixkarzinom stellt trotz seiner prinzipiellen Vermeidbarkeit nach wie vor eine bedeutende Herausforderung in der gynäkologischen Onkologie dar. In Deutschland erkranken jährlich rund 4.700 Frauen neu an dieser Tumorentität – ein Großteil davon vermeidbar durch effektive Prävention und frühzeitige Diagnostik. Die Ursachen liegen unter anderem in einer noch immer unzureichenden Durchimpfungsrate gegen humane Papillomviren (HPV), ungleichen Zugängen zu medizinischer Versorgung sowie strukturellen Defiziten in der Gesundheitskommunikation [1].

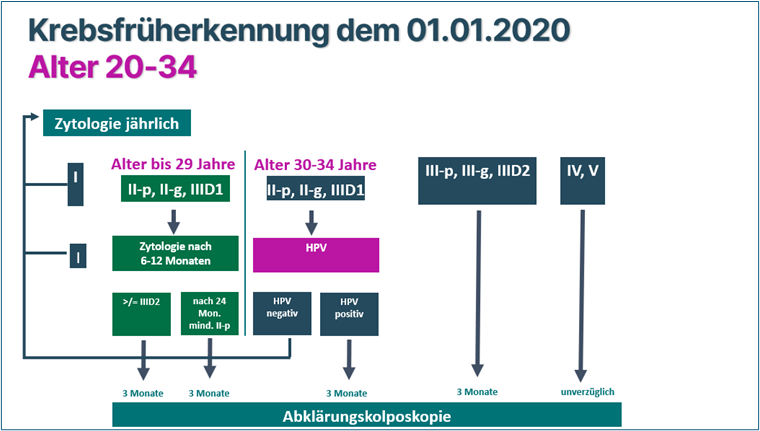

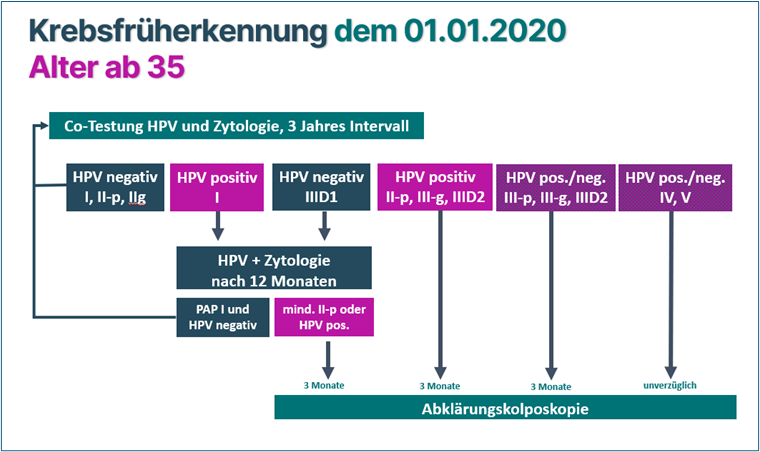

Gleichzeitig hat sich das Verständnis über die Pathogenese, Prävention und Therapie des Zervixkarzinoms in den letzten Jahrzehnten erheblich verbessert. Die Veränderung des organisierten Screeningprogramms mit HPV-Co-Testung in geeigneten Altersgruppen und Integration der Abklärungskolposkopie seit 2020 (▶ Abb. 1, 2), die Entwicklung immunonkologischer Therapien sowie internationale Initiativen wie die WHO-Strategie zur Elimination des Zervixkarzinoms als öffentliches Gesundheitsproblem markieren Meilensteine auf dem Weg zur Kontrolle der Erkrankung [2–4].

Dieser Beitrag beleuchtet den aktuellen Stand in Deutschland hinsichtlich epidemiologischer Entwicklungen, präventiver Maßnahmen, Screeningstrategien, therapeutischer Innovationen und gesundheitspolitischer Rahmenbedingungen. Ziel ist es, evidenzbasierte Handlungsempfehlungen aufzuzeigen und den Weg hin zu einer nachhaltigen Reduktion der Krankheitslast des Zervixkarzinoms zu skizzieren.

Globale Initiative zur Elimination des Zervixkarzinoms

Im November 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit der „Global Strategy to Accelerate the Elimination of Cervical Cancer“ eine ambitionierte Agenda vorgestellt, deren Ziel es ist, das Zervixkarzinom als öffentliches Gesundheitsproblem weltweit zu eliminieren. Die Strategie basiert auf drei zentralen Zielmarken, die bis 2030 erreicht werden sollen – bekannt als das 90–70–90-Ziel [2]:

- 90 % der Mädchen sollen bis zum 15. Lebensjahr vollständig gegen HPV geimpft sein,

- 70 % der Frauen sollen im Alter von 35 und 45 Jahren mittels eines Hochrisiko-HPV-Tests gescreent werden,

- 90 % der Frauen mit präkanzerösen Läsionen oder invasiven Karzinomen sollen adäquat behandelt werden.

Diese Initiative ist ein historischer Meilenstein in der Bekämpfung des Zervixkarzinoms und seiner Präneoplasien, der nicht nur die medizinische Machbarkeit, sondern auch die politische und gesellschaftliche Umsetzbarkeit betont [2]. Länder wie Australien zeigen bereits, dass die Ziele der WHO realistisch sind. Dort wurde durch konsequente Einführung von Schulimpfprogrammen und Umstellung des Screenings auf primäre HPV-Testung eine dramatische Reduktion der Inzidenz hochgradiger zervikaler Läsionen erreicht. Australien wird voraussichtlich das erste Land sein, das das Zervixkarzinom als Public-Health-Problem eliminiert [3].

Deutschland hingegen liegt in der Umsetzung der WHO-Ziele weit zurück. Die Impfquote bei 15-jährigen Mädchen lag laut Robert Koch-Institut (RKI) im Jahr 2022 bundesweit bei lediglich 47,2 %. Bei Jungen – für die die Impfung seit 2018 empfohlen ist – ist die Quote noch deutlich niedriger. Hinzu kommt eine unzureichende öffentliche Wahrnehmung der Impfung als Krebsschutzmaßnahme. Während andere Länder die HPV-Impfung erfolgreich als Teil schulischer Impfprogramme etabliert haben, wird die Impfung in Deutschland vorwiegend im individuellen Arzt-Patienten-Kontakt angeboten – ein strukturelles Hindernis für eine flächendeckende Erreichbarkeit [1, 3].

Diese Entwicklung unterstreicht den dringenden Handlungsbedarf auf gesundheitspolitischer Ebene. Ein stärker koordiniertes Vorgehen – etwa durch landesweite Aufklärungskampagnen, feste Impfstrukturen an Schulen und Einbindung kommunaler Gesundheitsdienste – wäre ein wichtiger Schritt, um die Impfraten substanziell zu erhöhen und sich international wieder an die Spitze der Krebsprävention zu bewegen [2, 3].

Epidemiologie in Deutschland

Die jährliche Inzidenz des Zervixkarzinoms liegt in Deutschland seit Jahren relativ konstant bei etwa 4.700 Neuerkrankungen. Die altersstandardisierte Inzidenz betrug laut neuester verfügbarer Zahlen des Zentrums für Krebsregisterdaten am RKI rund 8,4 pro 100.000 Frauen. Etwa 1.600 Frauen versterben jährlich an den Folgen dieser Erkrankung. Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei etwa 53 Jahren [1].

Während etwa die Hälfte der Zervixkarzinome zumindest in einem frühen Stadium diagnostiziert wird (FIGO-Stadium I), ist die Prognose bei fortgeschrittenen Erkrankungen weiterhin ungünstig. Die 5-Jahres-Überlebensrate sinkt bei FIGO III/IV auf unter 50 %. Die Mortalität korreliert dabei mit sozioökonomischen Faktoren. Studien zeigen, dass Frauen mit niedrigem Bildungsstand, Migrationshintergrund oder ohne kontinuierlichen Zugang zum Gesundheitssystem ein deutlich höheres Risiko für späte Diagnosen und schlechtere Therapieergebnisse haben [1, 4].

Besondere Aufmerksamkeit verdienen auch regionale Unterschiede innerhalb Deutschlands. Während einige Bundesländer wie Sachsen oder Thüringen vergleichsweise hohe Impf- und Teilnahmequoten am Screening aufweisen, liegen diese in städtischen Randlagen oder strukturschwachen Regionen oft unter dem Bundesdurchschnitt. Diese Disparitäten machen deutlich, dass es bei der Bekämpfung des Zervixkarzinoms nicht nur um medizinische, sondern auch um infrastrukturelle und gesellschaftspolitische Herausforderungen geht [1].

Extragenitale Manifestationen der HPV-Infektion

Humane Papillomviren sind nicht nur für die Entstehung von Zervixkarzinomen verantwortlich, sondern spielen auch bei einer Vielzahl weiterer maligner und benigner Erkrankungen eine zentrale Rolle. Neben dem Gebärmutterhals sind insbesondere die Vulva, die Vagina, der Anus sowie der Penis und der Oropharynx von HPV-assoziierten Läsionen betroffen [4] – ein interdisziplinäres Problem.

Bei Frauen zeigen HPV-bedingte Vulva- und Vaginalkarzinome eine steigende Inzidenz. Bei Männern treten HPV-assoziierte Peniskarzinome zwar selten auf, jedoch stellt HPV auch hier einen relevanten Risikofaktor dar. Besonders stark ist der Einfluss von HPV auf die Entstehung oropharyngealer Karzinome, insbesondere im Tonsillen- und Zungengrundbereich. In einigen westlichen Ländern, darunter auch Deutschland, übersteigen die HPV-assoziierten Oropharynxkarzinome bereits die Inzidenz von Zervixkarzinomen, was die Bedeutung der HPV Impfprävention nochmals unterstreicht [3, 5].

Die besondere Relevanz liegt darin, dass diese extragenitalen Manifestationen bislang nicht im Fokus systematischer Präventionsstrategien stehen. In der öffentlichen Wahrnehmung wird die HPV-Impfung vielfach noch auf den Schutz vor Gebärmutterhalskrebs reduziert. Dabei ist der Nutzen der Impfung bei beiden Geschlechtern eindeutig belegt. Studien zeigen eine deutliche Reduktion oraler und anogenitaler Warzen sowie eine sinkende Inzidenz HPV-assoziierter Karzinome in geimpften Kohorten [3, 5].

Dies unterstreicht die Notwendigkeit, Impfstrategien geschlechtsunabhängig umzusetzen. Die seit 2018 bestehende Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) zur HPV-Impfung für Jungen ist ein wichtiger Schritt, reicht jedoch ohne flächendeckende Implementierung in Schulen und intensivere Aufklärung nicht aus. Eine breitere gesellschaftliche und ärztliche Kommunikation über die Vielfalt HPV-assoziierter Erkrankungen könnte helfen, die Akzeptanz der Impfung zu erhöhen und gleichzeitig die Prävention extragenitaler Tumoren zu verbessern [3, 5].

Organisiertes Screeningprogramm in Deutschland

Mit Wirkung zum Januar 2020 wurde das Screening auf zervikale Präneoplasien in Deutschland erheblich modifiziert. Es unterscheidet nun zwei unterschiedliche Alterskohorten: Frauen im Alter von 20 bis 34 Jahren (▶ Abb. 1)erhalten jährlich eine zytologische Untersuchung mittels Pap-Test, während Frauen ab 35 Jahren (▶ Abb. 2) alle drei Jahre einen kombinierten Pap- und HPV-Test (Co-Testung) erhalten. Die Abklärungskolposkopie ist nunmehr fester Bestandteil des Algorithmus zur Abklärung auffälliger Befundkonstellationen [4].

Ziel dieses Programms ist es, durch eine strukturierte und risikoadaptierte Abklärung eine möglichst hohe Detektionsrate von relevanten Läsionen (CIN III oder höher) bei gleichzeitigem Schutz vor Überdiagnose und Übertherapie zu erreichen. Der dahinterliegende Algorithmus sieht vor, dass bei einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 10 % für das Vorliegen einer CIN III+ eine kolposkopische Abklärung erfolgen soll [4].

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass das Programm insgesamt gut funktioniert. Dennoch besteht in bestimmten Subgruppen Optimierungsbedarf. So zeigen erste Auswertungen, dass bei Frauen mit persistierender HPV-Infektion und unauffälliger Zytologie relevante hochgradige Läsionen auftreten können. Gleichzeitig werden bei Frauen mit Pap IIID1 aber positivem HPV-Test häufig unnötige invasive Abklärungen eingeleitet [4].

Ein wesentlicher Schritt zur Verbesserung der diagnostischen Genauigkeit wäre die Integration zusätzlicher Parameter:

- HPV-Genotypisierung: Die Unterscheidung zwischen Hochrisiko-HPV-Typen (insbesondere HPV 16 und 18) und anderen Typen erlaubt eine genauere Risikostratifizierung und könnte eine gezieltere Zuweisung zur Abklärungskolposkopie ermöglichen [4].

- Einsatz von Biomarkern: Der Dual Stain-Test (Nachweis von p16 und Ki-67) bietet eine deutlich höhere Spezifität und Sensitivität als die Zytologie allein, hiermit könnten Patientinnen zur Abklärungskolposkopie gezielter identifiziert werden [4].

- Self-Sampling: Die Möglichkeit der selbstständigen Probenentnahme zu Hause könnte jene Frauen erreichen, die dem bisherigen Screening fernbleiben. Studien belegen, dass die Sensitivität für HPV-Nachweis bei korrekt durchgeführtem Self-Sampling der ärztlich durchgeführten Entnahme ebenbürtig ist und Frauen mit auffälligem Self-Sampling eher geneigt sind, eine weitergehende ärztliche Abklärung anzustreben [6].

Diese Erweiterungen des Screeningkonzepts könnten nicht nur die diagnostische Genauigkeit steigern, sondern auch zur Verbesserung der Akzeptanz und Teilnahme beitragen – ein wesentlicher Schritt in Richtung der Eliminierung des Zervixkarzinoms [2, 4, 6].

Aktuelle Therapieoptionen und neue Studienergebnisse

Die Therapie des Zervixkarzinoms orientiert sich heutzutage am Krankheitsstadium, das durch invasives Staging festgelegt wird. Während bei frühen Stadien chirurgische Maßnahmen im Vordergrund stehen, ist bei lokal fortgeschrittenen oder metastasierten Erkrankungen eine systemische Therapie unter Einschluss von Radiochemotherapie und zunehmend auch immunonkologischen Verfahren indiziert. Dabei sollte die Behandlung onkologischer Patientinnen in zertifizierten gynäkologischen Krebszentren erfolgen. Diese Zentren gewährleisten durch interdisziplinäre Teams, leitlinienbasierte Therapien und Zugang zu klinischen Studien eine besonders hohe Versorgungsqualität. Solche Strukturen tragen wesentlich zu besseren Behandlungsergebnissen, verbessertem Überleben und zur Patientensicherheit bei [4, 7].

Bei lokal begrenzten Tumoren im Stadium FIGO IA1 bis IB1 ist die primäre Therapie in der Regel chirurgisch. Die radikale Hysterektomie galt hierfür lange Zeit als Standard. Neue Studien wie die SHAPE-Studie werfen jedoch die Frage auf, ob eine so weitreichende Operation in allen Fällen notwendig ist. In dieser randomisierten Studie wurde untersucht, ob bei Tumoren mit maximal 2 cm Größe und geringer Stromainvasion eine einfache Hysterektomie (ohne parametrane Resektion) der radikalen Hysterektomie gleichwertig ist. Die Ergebnisse zeigten, dass hinsichtlich des progressionsfreien Überlebens (PFS) keine signifikanten Unterschiede bestanden. Allerdings traten in der Gruppe mit einfacher Hysterektomie tendenziell häufiger pelvine Rezidive auf, was eine sorgfältige Auswahl der Patientinnen erfordert. Zudem sind der Verlaufszeitraum und die Zahl der Events sehr begrenzt [7].

Ein paradigmatischer Fortschritt in der Therapie lokal fortgeschrittener Tumoren wurde mit der INTERLACE-Studie erreicht. Hier wurde eine Induktionschemotherapie mit Cisplatin und Paclitaxel vor der klassischen kombinierten Radiochemotherapie appliziert. Die Ergebnisse zeigen eine signifikante Verbesserung des PFS (69 % vs. 57 %) bei akzeptabler Toxizität. Auch eine Verbesserung des Gesamtüberlebens wurde beobachtet. Diese Daten sprechen dafür, dass eine Vorbehandlung zur Reduktion der Tumorlast die Effizienz der nachfolgenden Radiochemotherapie verbessern kann [8].

Einen noch größeren Einfluss auf die Standardtherapie dürfte die KEYNOTE-A18-Studie haben. In dieser Studie wurde bei Patientinnen mit lokal fortgeschrittenem Zervixkarzinom die Gabe des Immuncheckpointinhibitors Pembrolizumab parallel zur Radiochemotherapie sowie als anschließende Erhaltungstherapie unabhängig vom CPS-Score geprüft. Die Gesamtüberlebensrate nach 36 Monaten lag bei 82,6 % in der Pembrolizumab-Gruppe gegenüber 74,8 % in der Kontrollgruppe. Die Therapie war insgesamt gut verträglich und ging nicht mit einer signifikanten Verschlechterung der Lebensqualität einher. Diese Daten dürften die Kombination von Immuntherapie mit Radiochemotherapie in der Erstlinientherapie als neuen Standard etablieren [9].

Systemische Therapie bei fortgeschrittener oder metastasierter Erkrankung

Bei persistierenden, rezidivierenden oder metastasierten Zervixkarzinomen war die Prognose lange Zeit schlecht. Mit der Einführung von modernen Immuntherapien und Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten hat sich das therapeutische Arsenal jedoch erweitert.

In der KEYNOTE-826-Studie konnte gezeigt werden, dass die Kombination von Pembrolizumab mit platinbasierter Chemotherapie und optional Bevacizumab bei Patientinnen mit PD-L1-positiven Tumoren (CPS ≥ 1) das Gesamtüberleben signifikant verlängert [10].

Cemiplimab, ein weiterer Checkpoint-Inhibitor, wurde in der EMPOWER-Cervical-1-Studie geprüft. Die Studie zeigte, dass Cemiplimab als Monotherapie bei vorbehandelten Patientinnen das Überleben im Vergleich zur klassischen Chemotherapie signifikant verbessern kann – unabhängig vom PD-L1-Status [11].

Eine vielversprechende neue Klasse stellen Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) dar. Tisotumab Vedotin, das gegen den Gewebefaktor (Tissue Factor) gerichtet ist, hat in einer Phase-II-Studie bei vorbehandelten Patientinnen mit metastasiertem Zervixkarzinom Ansprechraten von über 20 % erzielt. Die Substanz ist mittlerweile in Europa zugelassen und stellt eine neue therapeutische Option dar [12].

Auch therapeutische Impfstoffe rücken zunehmend in den Fokus. So wurde in einer Phase-II-Studie die Kombination einer DNA-basierten therapeutischen HPV-Vakzine (GX-188E) mit Pembrolizumab untersucht. Die Ergebnisse zeigten eine objektive Ansprechrate von 32 % – ein vielversprechender Ansatz, der in größeren Studien weiterverfolgt wird [13].

Gesundheitspolitische Implikationen und Empfehlungen

Die Erfolge bei Früherkennung und Therapie des Zervixkarzinoms stehen in einem paradoxen Verhältnis zu Defiziten in der Prävention – insbesondere bei der HPV-Impfung. Trotz klarer Evidenz zu Wirksamkeit und Sicherheit bleibt die Durchimpfungsrate in Deutschland hinter internationalen Standards zurück [1–3]. Schulbasierte Impfprogramme, wie in Australien und Skandinavien, erreichen >80 % der Jugendlichen und sollten Vorbild sein [1, 3, 5]. Nötig sind zudem Aufklärung und ein weiterentwickeltes Screening mit HPV-Genotypisierung, Biomarkern (z. B. Dual Stain) und validiertem Self-Sampling [3, 5, 6].

Ausblick

Die Elimination des Zervixkarzinoms ist keine utopische Vision, sondern ein realistisches Ziel – vorausgesetzt, es besteht der politische Wille, die notwendigen Maßnahmen umzusetzen. Deutschland verfügt über die medizinischen, technischen und wissenschaftlichen Voraussetzungen, um zu den führenden Ländern in der Prävention, Diagnostik und Therapie des Zervixkarzinoms zu gehören [2,4].

Dazu ist ein konsequenter Ausbau der HPV-Impfung ebenso notwendig wie eine Weiterentwicklung des Screenings auf Grundlage moderner diagnostischer Verfahren. Die Integration innovativer Therapiekonzepte – von Immuntherapien bis hin zu zielgerichteten Wirkstoffen – zeigt, dass auch bei fortgeschrittener Erkrankung neue Hoffnung besteht [7, 9–13].

Letztlich liegt die Verantwortung nicht allein bei der medizinischen Fachwelt, sondern bei der gesamten Gesellschaft. Nur durch gemeinsames Handeln von Politik, Gesundheitswesen, Bildungseinrichtungen und Medien kann das Ziel einer zukünftigen Generation ohne Zervixkarzinom erreicht werden.

G. Gebauer

Literatur:

1. Robert Koch-Institut. Krebs in Deutschland für 2019/2020. 13. Ausgabe. Berlin: RKI; 2023

2. WHO. Global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem. Geneva: World Health Organization; 2020

3. Drolet M, Bénard É, Pérez N et al. Population-level impact and herd effects following the introduction of human papillomavirus vaccination programmes: updated systematic review and meta-analysis. Lancet 2019; 394(10197): 497–509

4. Bouvard V, Wentzensen N, Mackie A et al. The IARC Perspective on Cervical Cancer Screening. N Engl J Med 2021; 385: 1908–1918

Interessenkonflikte: Der Autor erklärt, dass keine Interessenskonflikte im Sinne der Empfehlungen des International Committee of Medical Journal Editors bestanden.

Korrespondenzadresse:

Prof. Dr. med. Gerhard Gebauer, MHM, MBA

Chefarzt Frauenklinik, Gynäkologie, Gynäkologische Onkologie

Asklepios Klinik Barmbek, Rübenkamp 220, D-22307 Hamburg

Tel: +49 (0) 40 18 18–82 8898

Fax: +49 (0) 40 18 18–82 1809

g.gebauer@asklepios.com

Weiterlesen: